周産期センターについて

当センターの想い

周産期センターでは、安全な分娩を目標として医師・助産師・薬剤師・栄養士など多くのスタッフによるチーム医療を提供しています。地域周産期母子医療センターとして24時間いつでも妊産婦・胎児・新生児に対する医療が提供できる体制を整えています。

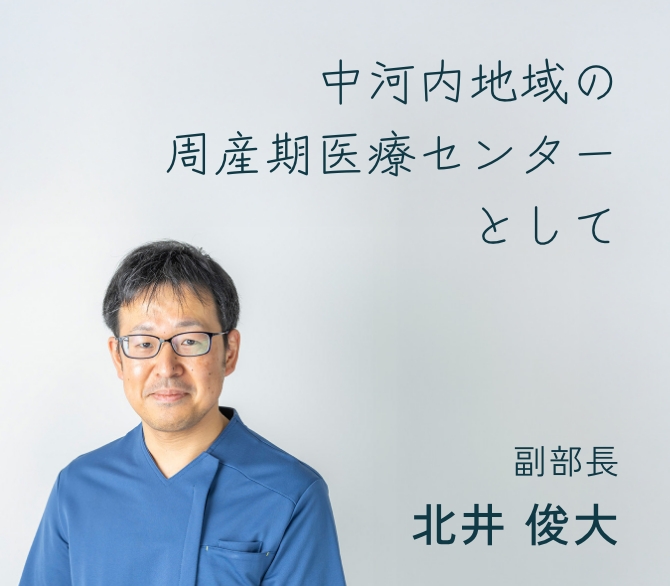

ご挨拶

東大阪市は人口約50万人を擁し、世界的にも優れた技術を有する多くの企業が集まる「モノづくりのまち」です。当院は中河内二次医療圏を担う地域周産期センターとして、自然分娩はもとより合併症妊娠や産科危機的出血などに対する集中治療を行っています。一方で癌拠点病院としての悪性腫瘍に対する集学的治療、さらにAYA世代から更年期世代における様々なトラブルに対してホルモン剤や漢方薬による治療を行う女性医学外来を開設するなど様々な取り組みを行うことで地域医療に貢献しています。

当院の周産期センターでは、“できるだけ自然なお産を”というポリシーに沿って、妊婦さんが安心して分娩に臨める環境作りを行っています。またOGCS(産婦人科診療相互援助システム)加盟施設でもあり、NICU(新生児集中治療室)も有するため、地域の周産期医療の拠点として活動しています。心のこもった診療を心がけ、地域に信頼されるよう頑張りたいと存じます。

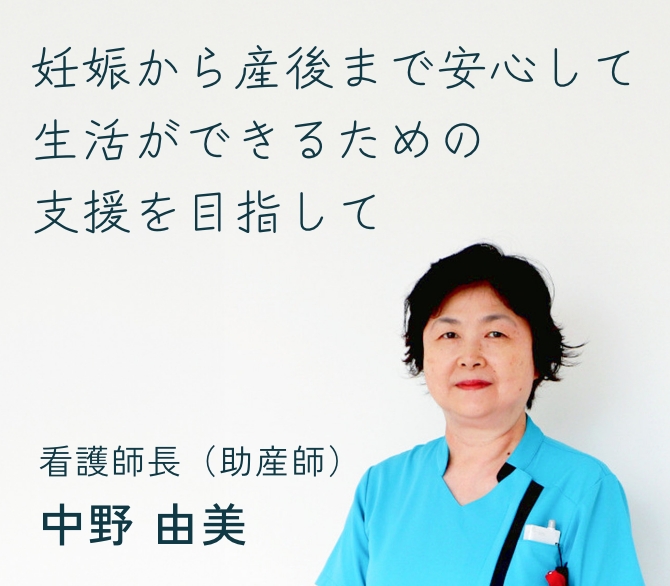

周産期センターは、妊婦・産婦・褥婦・新生児をケアの対象とする部門です。助産師は外来での妊婦健康診査、母親学級、母乳外来、産後健診をしています。また入院が必要な切迫早産や多胎妊娠、妊娠高血圧症などリスクがある妊産婦へのケアを行っています。地域および院内のNICU、小児医療センターと連携し、安心して妊娠から分娩・子育てができるように、母児への支援を行っていくことが助産師の役割だと考えています。

地域周産期⺟⼦医療センターとしての役割

当院は大阪府下に17カ所認定された地域周産期センターの一つです。

院内に6床のNICU病床を備え妊娠32週以降の新生児に対する医療を行っています。24時間体制で産科救急搬送を受け入れる体制と、緊急帝王切開が必要な場合は日勤帯であれば30分程度で手術室に入室できる体制を整えています。

ハイリスク分娩に対応

前置胎盤や多胎妊娠、重症妊娠高血圧症候群、糖尿病、40才以上の高齢初産、BMI35以上の初産婦等々、胎児機能不全や出血など母子の生命に危険が及ぶ可能性の高い妊婦をハイリスク妊婦と呼びます。

産婦人科医・小児科医が常駐 (24時間365日)

当院は大阪府における産婦人科診療相互援助システム(OGCS)および新生児診療相互援助システム(NMCS)に加盟しており、東大阪市の中核病院として地域の周産期医療施設からの搬送受け入れを行っています。

新生児集中治療室(NICU)を 完備

6床のNICU病床を有効利用するため、妊娠32週以降を入院可能週数としています。32週以前に分娩に至る可能性がある場合には他の周産期センターに母体搬送となりますのでご了承ください。救急車による搬送には担当医が搬送先の医療機関まで同伴します。

麻酔科医師による全身管理

帝王切開時における麻酔・全身管理は麻酔科医師が行います。夜間や祝祭日における緊急帝王切開の際も麻酔科医師の呼び出し体制を整備しております。

合併症症例に対する 他診療科との連携

糖尿病・腎疾患・甲状腺機能異常・高血圧・精神科疾患など合併されている場合は、妊娠中から産褥期に至るまで院内の専門医と連携して治療を行います。退院後も治療が必要な場合は、それぞれの診療科よりかかりつけ医に紹介させていただいております。

助産師による きめ細かいサポート

周産期センターはハイリスク分娩を受け入れており、全員助産師であることを強みに、母子の安全を守るため、日々産科救急シミュレーションや学習会を行っています。皆様への気配り、目配りができるような助産師を目指しています。

地域との連携

たとえば妊娠初期検査で糖尿病が疑われた場合、内分泌代謝内科と一緒に妊娠中から分娩に至るまでの治療を行います。

このようなリスクのない場合は、妊婦健診を地域の医療機関で行い、妊娠9ヶ月頃より当院で健診・分娩を行うセミオープンシステムを利用される方が増えてきました。

OGCS加盟施設

大阪府ではNMCS(新生児診療相互援助システム)には27施設、OGCS(産婦人科診療相互援助システム)には34施設が参加しています。地域の医療機関で、母体・胎児の状態が異常であると判断した場合、医療機関の要請に応じて高次医療機関に緊急搬送し、適切な医療が受けられる体制を整備しています。OGCSを介する緊急母体搬送は府下全体で年間約2000件程度です。

-

府下の取り組み

(東大阪地区で唯⼀)大阪府では全国に先駆け周産期医療体制の整備に努めています。未受診妊産婦の受け入れや妊娠・出産を契機に生じる妊産婦のメンタルヘルスの問題・児童虐待、育児放棄に対する支援を積極的に行っています。当院においてもソーシャルワーカー・保健センター・子供家庭センターとの連携により母子に必要と考えられる介入・支援を行っています。

-

救急搬送

子宮外妊娠による出血性ショックや卵巣腫瘍の茎捻転(卵巣腫瘍が捻れる)による激痛などで救急搬送され、そのまま緊急手術となる患者さんの受け入れを行っています。手術には至らないものの付属器炎(卵巣・卵管の感染)による下腹痛や大量の子宮出血により入院加療が必要となる救急搬送も年間50件程度あります。